| Trans | Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften | 16. Nr. | Juni 2006 | |

|

12.1. Reisen und Ortswechsel: Interdisziplinäre Perspektiven |

||||

Wolfgang Aschauer (Universität Salzburg)

[BIO]

Der Tourismus entfaltete innerhalb der Weltwirtschaft in den letzten Jahrzehnten eine herausragende Bedeutung und wird vom World Travel and Tourism Council (WTTC) als größte Industrie der Welt mit einem enormen Wachstumspotential bezeichnet (vgl. WTTC, zitiert nach Vorlaufer, 1996 , S. 8). Durch die weltweite Globalisierung und den technischen Fortschritt wird es für Reisende immer einfacher, in kürzester Zeit weit entfernte Länder zu besuchen. Der Tourismus kann als offenes System gekennzeichnet werden, weil er mit der Umwelt in Wechselwirkung steht. Gesamt ist er als stabil zu erachten, hochkomplexe Umwelteinflüsse bewirken jedoch eine Anfälligkeit für Störungen und eine höchst sensible Reaktion auf Bedrohungen (vgl. Freyer & Schröder, 2004, S. 55).

Derzeit ist der Tourismus durch terroristische Anschläge stark in Mitleidenschaft gezogen. Touristen werden von islamischen Fundamentalisten häufig als indirekte, symbolische Repräsentanten der westlichen Zivilisation sowie als weiche Ziele für Terroranschläge betrachtet, wodurch es gelingt, ideologische Ziele in die Weltöffentlichkeit zu tragen sowie einheimische prowestliche Regierungen zu schwächen (vgl. Sömnez, 1998a, p. 425). Die eigentlichen Ziele sind also meist nicht die Opfer selbst, sondern das allgemeine Gesellschaftssystem, die Regierung oder die jeweilige politische Ordnung. Strategisch gelingt es den Terroristen also, Wirtschaft und Politik für Fehlentwicklungen im eigenen Land zu bestrafen, ideologisch kann die Tat als Angriff gegen den Kapitalismus und gegen Regierungen des Quell- und Gastlandes gewertet werden (vgl. Freyer & Schröder, 2004, S. 58ff.). Die Medien spielen im Kalkül der Terroristen die entscheidende Rolle. Über Terrorattentate besteht in der Bevölkerung ein hoher Informationsbedarf, in der Regel folgen über längere Zeiträume negative Berichte aus der Region. Die einseitige Berichterstattung über Terrorismus beeinflusst das Unsicherheitsempfinden beim Rezipienten. Das Destinationsimage wird negativer, ein massiver Einbruch der touristischen Nachfrage ist die Folge (vgl. Freyer & Schröder, 2004, S. 63ff.).

Vester (2001) unterscheidet zwei Typen von Anschlägen, die den Tourismus in unterschiedlicher Weise beeinflussen können. Einerseits werden Anschläge verübt, die gezielt die öffentliche Ordnung schädigen sollen. Hierzu zählt beispielsweise der Anschlag auf das World-Trade Center in New York (September 2001) oder der Anschlag auf die S-Bahn Züge in Madrid (März 2004) (vgl. Vester, 2001, S. 4). Andererseits können gezielte Anschläge auf touristische Objekte erfolgen, die speziell für Touristen ein hohes Risikopotential darstellen. Als Beispiel hierfür gelten Anschläge in Ägypten (Luxor, 1997; Taba 2004, Sharm el Sheik, 2005) und auch jene in Bali (2002, 2005), die den Schwerpunkt des Beitrags bilden. Gerade bei den Anschlägen in Ägypten und Bali stellt sich die Frage, ob der Tourismus selbst als Ursache für die Anschläge angenommen werden kann. Staatliche Konzepte in Ägypten und Indonesien initiierten den Massentourismus, der zu einem intensiven Aufeinandertreffen zwischen Gäste- und Gastgeberkultur führte. Speziell in islamischen Ländern stehen einige Einheimische den westlichen Urlaubern kritisch gegenüber. In Ägypten herrscht besonders im Nildelta ein krasser Unterschied zwischen den Luxus genießenden Touristen und den am Existenzminimum lebenden Ägyptern vor (vgl. Aziz, 1995, p. 93). In Bali ist Kuta, das bei beiden Anschlägen als Ziel ausgewählt wurde, das größte Tourismuszentrum der Insel. Überwiegend junge australische Surfer bevölkern die Region und prägen mit einem oftmals exzessiv geäußerten westlichen Lebensstil den Ort. Die Werthaltungen der Touristen können somit in Widerspruch zur eher traditionell orientierten balinesischen Gesellschaft stehen.

Je nach Einflussfaktoren (Ausmaß des Anschlags, Destinationsimage des Landes, mediale Verbreitung in den Ländern des Outgoing-Tourismus kann es zu einem Substitutionseffekt oder Generalisierungseffekt kommen. Im Falle von Anschlägen geringen oder mittleren Ausmaßes kann ein Substitutionseffekt angenommen werden. Die Besucherrückgänge bleiben auf die betroffene Region beschränkt, benachbarte Reiseländer erleben Tourismusaufschwünge. Bei Anschlägen großen Ausmaßes mit starker medialer Präsenz (z.B. Bali 2002, New York, 2001) kann die gesamte Tourismuswirtschaft in Mitleidenschaft gezogen sein, wodurch man von einem Generalisierungseffekt sprechen kann (vgl. Sömnez, 1998a, pp. 429f.).

Zusammenfassend kann man die Einflüsse terroristischer Anschläge auf den Tourismus, basierend auf bisherigen Forschungsergebnissen zur Thematik, folgendermaßen skizzieren:

Erleiden die Opfer körperliche Schäden, so sind größere Auswirkungen auf den Tourismus gegeben, als wenn Bombenattentate auf Einrichtungen verübt werden (z.B. ETA-Terror in Spanien) (vgl. Pizam & Smith, 2000).

Terrorattentate, wo Touristen Ziel des Anschlags sind, ziehen die größten Auswirkungen auf die touristische Nachfrage nach sich (vgl. Vester, 2001, S. 3), wobei natürlich das Ausmaß des Anschlages eine Rolle spielt.

Wenn Anschläge permanent auftreten (z.B. Israel) oder ein Land politisch instabil charakterisiert werden kann (z.B. Nepal), wird der Tourismus eher langfristiger in Mitleidenschaft gezogen, als wenn Anschläge nur einmalig auftreten (vgl. Pizam & Fleischer, 2002).

Rückgänge in der touristischen Nachfrage dürfen jedoch nicht einseitig auf den Terrorismus zurückgeführt werden, zumeist sind es mehrere Faktoren, die im dynamischen und komplexen System des Tourismus wirken (Lage der Weltwirtschaft, Kriege und politische Unruhen, Epidemien, Naturkatastrophen etc.) (vgl. WTO, 2003). Im Jahr 2003 war eine generelle Reiseflaute beobachtbar, die eher auf den Irak-Krieg und die SARS-Epidemie und nicht ausschließlich auf die Nachwirkungen der Terroranschläge zurückgeführt wird (vgl. Vester, 2004, S. 86).

Am Beispiel Bali, das 2002 und 2005 von verheerenden Attentaten erschüttert wurde, sollen in diesem Beitrag die weitreichenden Folgen der Anschläge 2002 und 2005 aufgezeigt werden. Erstens soll eine Analyse der Tourismusstatistiken über die rein quantitativen Einbußen Aufschluss geben, zweitens wird eine aktuelle Studie, die unter Reisenden in Bali vor und nach dem Anschlag 2005 durchgeführt wurde, präsentiert. Mittels dieser Studie werden Aussagen über latente Einstellungs- und Verhaltensänderungen möglich.

2.1. Tourismusentwicklung in Bali

Die Insel Bali hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte zu einer der führenden Tourismusdestinationen weltweit entwickelt. Über eine Million Besucher trafen seit 1994 jährlich direkt in Bali ein. Der Massentourismus hat jedoch erst in den 80er Jahren Einzug gehalten. Seit dem Ausbau des Flughafens 1968 kam es zu starken Wachstumsraten, wobei bis 1982 noch ein Drittel aller Besucher Touristen aus Indonesien waren. Zwischen 1982 und 1990 wuchs der Tourismus durchschnittlich um 7,8%, die meisten ausländischen Touristen kamen aus Europa (36,3%), gefolgt von Australien (28,7%) und Japan (14,6%) (vgl. Wall, 1996, p. 127f). Trotz der Wirtschaftskrise und politischer Unruhen in den späten 90er Jahren konnten, primär wegen eines günstigen Rupiah Kurses die Wachstumsraten im internationalen Tourismus behalten werden. Im Jahr 2000 flogen bereits 1,41 Millionen ausländische Gäste direkt nach Bali. 2001 kam es, auch wegen der weltweiten Auswirkungen des 11. September zu einem leichten Rückgang (1,36 Millionen direkte Ankünfte).

Der Tourismus in Bali konzentriert sich auf den Süden der Insel (Kuta, Jimbaran, Sanur und Nusa Dua). Über 80% der klassifizierten Hotels befinden sich in den südlichen Distrikten Badung und Denpasar. Auch abseits der Küsten zieht Bali durch seine beeindruckende, agrarisch geprägte Landschaft und sein reiches kulturelles und spirituelles Erbe ausländische Touristen an. Um dem Entwicklungskonzept des "Kulturtourismus" gerecht zu werden, wurden quer über die Insel Ausflugsstraßen gebaut, die den Touristen den Weg ins Landesinnere erleichtern. 21 Tourismuszentren wurden geschaffen, die ein Viertel der Fläche Balis umfassen (vgl. UNDP, 2003, p. 4).

Die balinesische Wirtschaft ist stark dienstleistungsorientiert und demzufolge sowohl direkt als auch indirekt stark vom Tourismus abhängig. Besonders der internationale Tourismus trägt zur Wirtschaftsleistung bei, weil ausländische Reisende in höher klassifizierten Hotels nächtigen, eine längere Aufenthaltsdauer bevorzugen und mehr finanzielle Ausgaben tätigen. Hotels und Restaurants stellen rund 58000 Arbeitsplätze zur Verfügung. Obwohl nur 3,3% der Arbeitskräfte im Gastgewerbe tätig sind, trägt dieser Wirtschaftssektor zu einem Fünftel zum Einkommen Balis bei. Integriert man Wirtschaftssektoren, die indirekt am Tourismus beteiligt sind (z.B. Souvenirhandel, Kunsthandwerk, Landwirtschaft), beeinflusst der Tourismus zu über 50% die balinesische Ökonomie (vgl. World Bank, 2002, p. 2f.).

Der Tourismus hat Bali auch zu einem relativen Wohlstand verholfen. Nur 4% der balinesischen Bevölkerung befinden sich unterhalb der Armutsgrenze, gegenüber 16% in Indonesien. Krisen im Tourismus gehen somit mit einer Verringerung der Wirtschaftsleistung und mit einer Verringerung des relativen Wohlstandes einher (vgl. UNDP, 2003, pp. 1,8).

2.2. Die Terroranschläge 2002 und 2005

Am 12. Oktober 2002 um 23.00 Ortszeit wurde die Insel Bali vom verheerendsten Terroranschlag der Geschichte Indonesiens erschüttert. Eine elektronisch gezündete Bombe im Rucksack eines Selbstmordattentäters explodierte innerhalb der Paddy´s Bar in Kuta, tötete den Attentäter und trieb verletzte und unversehrte Touristen auf die Straße. 15 Sekunden später explodierte vor der Bar eine Autobombe mit einer ungleich härteren Sprengkraft (1000kg Sprengstoff). Die lokalen Spitäler sahen sich außerstande, die Vielzahl an verwundeten und verbrannten Touristen zu behandeln. Zuvor war vor der australischen Botschaft eine dritte Bombe, gefüllt mit Exkrementen, explodiert, die zur moralischen Schädigung der Touristen eingesetzt wurde.

Die endgültige Zahl der Opfer belief sich auf 202 Personen, hauptsächlich junge, australische Urlauber. Deswegen wurde der Anschlag vielfach "11. September Australiens" genannt (vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/2002_Bali_bombing).

Rund 3 Jahre nach dem schweren Attentat explodierten am 1. Oktober 2005 wiederum drei Bomben in Bali. Neben Kuta war auch Jimbaran südlich des Flughafens betroffen. Die Indonesische Nachrichtenagentur ANTARA berichtete von zwei Explosionen um 18.50 bei Fischrestaurants zwischen zwei Luxushotels im Süden von Jimbaran. 10min später erfolgte eine Explosion am Kuta Square innerhalb der Raja Bar.

Erste Ermittlungen zeigten, dass es sich um drei Selbstmordattentäter handelte, die Bomben in Rucksäcken zündeten. Bei den Bomben, dürfte es sich, anders als bei bisherigen Terrorattentaten, um Sprenggeschoße mit Splitterfüllung gehandelt haben. Rötgenaufnahmen zeigen, dass Todesfälle und Verletzungen auf diese Splitter zurückgeführt werden können.

Warum Bali das zweite Mal dem Terror ausgesetzt war, bleibt unklar. Australien geht davon aus, dass die islamistische Terrorgruppe Jemaah Islamiyah, die für beide Attentate verantwortlich gemacht wird, gezielt demokratische Tendenzen innerhalb Indonesiens bekämpfen möchte. Medienberichten zufolge könnte der gewählte Zeitpunkt auch mit den massiven Benzinpreiserhöhungen in Indonesien (+125%) in Zusammenhang stehen. Bali könnte deswegen für Terroristen ein attraktives Ziel darstellen, weil aufgrund der hinduistischen Religionszugehörigkeit der Balinesen muslimische Glaubensbrüder nicht getroffen werden. Auch ist die Chance an Balis touristischen Orten am größten, ausländische Touristen zu töten und die gewünschte mediale Aufmerksamkeit zu erreichen (http://en.wikipedia.org/wiki/2005_Bali_bombings).

Die Opferzahlen fielen beim zweiten Anschlag deutlich geringer aus, fünf Touristen fielen den drei Bomben zum Opfer. Der Überblick über die Opferzahlen zeigt, dass auch 2005 Australier neben Indonesiern am meisten von den Anschlägen betroffen waren.

Nationen |

Todesfälle 2002 |

Todesfälle 2005 |

Verletzte 2005 |

Australien |

89 |

4 |

19 |

Indonesien |

38 |

15 |

68 |

Briten |

26 |

- |

1 |

Amerikaner |

7 |

- |

6 |

Japaner |

2 |

1 |

4 |

Sonstige Nationen |

40 |

0 |

31 |

Gesamt |

202 |

20 |

129 |

Tabelle 1: Opferzahlen der beiden Terroranschläge von Bali 2002 und 2005 (Quelle: http://en.wikipedia.org)

2.3. Quantitative Änderungen der touristischen Nachfrage aufgrund der Terroranschläge

Die touristische Traumwelt wurde für die Reisenden in Bali am 12. Oktober 2002 zum Albtraum. Binnen weniger Tage verließen 18700 erschrockene Touristen die Insel, die Touristenankünfte verringerten sich um 80%. Der Tourismus auf Bali brach vollständig zusammen, auch die Hotelbetriebe waren nur noch zu rund 10% ausgelastet (vgl. WTO, 2003, p. 33f.). Luxushotelanlagen versuchten dem massiven Gästeschwund mit stark verbilligten Preisen und speziellen Verkaufsförderungen zu begegnen. Es gelang innerhalb eines Monats zumindest im hochpreisigen Segment durch ein verstärktes Marketing bei asiatischen Touristen eine Auslastung von 25% zu erreichen (vgl. ebd., p. 55). Unter den Auswirkungen der Anschläge litten am ehesten die niedriger klassifizierten und nicht klassifizierten Hotelanlagen.

Zusätzlich zu den Einflüssen auf den Tourismus konnten bis dato bereits zahlreiche Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes festgestellt werden. Wirtschaftszweige, die direkt bzw. indirekt mit dem Tourismus in Verbindung stehen und speziell Gebiete außerhalb der touristischen Zone kämpften mit reduzierter Arbeit und Einkommenseinbußen. Händler, Strandverkäufer und Taxifahrer berichten von dramatischen Umsatzrückgängen, die bis zu 70% betrugen (vgl. UNDP, 2003, pp. 18f.). Eine Longitudinalstudie mit 2000 Haushalten ergab, dass im Vergleich zum Februar 2002 das Haushaltseinkommen um 25% gesunken ist. Für Gesundheit wurden jedoch doppelt so hohe finanzielle Mittel aufgewendet, was auf starke gesundheitliche und seelische Belastungen der balinesischen Bevölkerung hindeutet. Personen an der Armutsgrenze waren am massivsten von den Auswirkungen betroffen, hier sanken die Einkommen 2003 im Vergleich zu 2002 um 75% (vgl. http://www.bps.go.id).

Im Falle des Terroranschlags von Bali kann man von einem Generalisierungseffekt auf den asiatischen Tourismus sprechen. Analysen der WTO zeigten, dass der gesamte südostasiatische Raum (Malaysia, Thailand, die Philippinen und Singapur) vom Terroranschlag in Bali betroffen war, wobei die Einbussen in diesen Regionen eher gering ausfielen.

Zu Beginn 2003 waren erste Ansätze einer Erholung bezüglich der internationalen Touristen zu spüren. Besonders die SARS-Epidemie (vgl. Mason, Grabowski & Wei Du, 2005; Henderson & NG, 2004) verursachte jedoch erneute Rückschläge, die den ost- und südostasiatischen Raum betrafen. Gesamt betrachtet fiel die Bilanz 2003 äußerst negativ aus. Die drei Ereignisse (Terror, SARS und Irak-Krieg) sorgten für einen kumulativen Effekt und verhinderten ein Wiedererstarken des Indonesischen Tourismus.

Die massiven Einbussen sollen anhand der direkten Ankünfte von Deutschen und Australiern belegt werden, weil sich die Ergebnisse der in den nächsten Abschnitten präsentierten Studie auch vorwiegend auf diese beiden Nationen beziehen.

Die Daten zu den ersten Monaten nach dem Terroranschlag zeigen, dass der Rückgang bei australischen Touristen über ein halbes Jahr -50 bis -70% betrug. Auch die Einbußen bei deutschen Touristen waren dramatisch, im ersten halben Jahr nach den Anschlägen haben um 30-40% weniger Deutsche das Land besucht. Im Mai 2003 brach der deutsche Tourismus (möglicherweise als Reaktion auf SARS und den IRAK-Krieg) nahezu völlig zusammen (-70%), um sich danach wieder bei einem Minus von 10-30% einzupendeln.

Abbildung 1: Tourismusrückgänge (-% im Vergleich zum Monat des Vorjahres) für deutsche und australische Touristen

Knapp ein Jahr nach dem Anschlag ist innerhalb der Grafik ein Aufwärtstrend ersichtlich, der sich im Jahr 2004 eindrucksvoll fortsetzt. Im gesamten Jahr 2004 entschieden sich doppelt so viele Australier wie 2003 für einen Urlaub in Bali, wobei die höchsten Wachstumsraten bereits im November 2003 (+250%) und im Jänner 2004 (+275%) erzielt wurden. Bei den deutschen Touristen fand in den meisten Monaten ein leichtes Wachstum statt, wobei gesamt im Jahr 2004 ebenfalls ein Zuwachs um 30% beobachtet werden konnte.

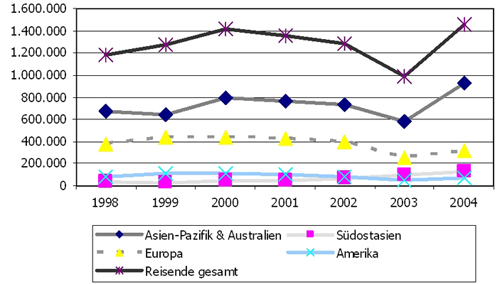

Die Grafik zum allgemeinen Verlauf des Tourismus in Bali in den letzten Jahren zeigt, dass Einbrüche vor allem am europäischen, Us-amerikanischen und australischen Reisemarkt aufgetreten sind. Es gelang in Bali zwar, eine leichte Diversifikation der touristischen Märkte zu erreichen, weil Zuwächse an Touristen aus dem asiatischen Raum erzielt wurden. Eine Kompensation der Verluste von ausländischen Reisenden konnte jedoch nicht erreicht werden.

Abbildung 2: Entwicklung des Tourismus in Bali im Verlauf der letzten Jahre

2004 wurde jedoch, rascher als erwartet, wieder das Niveau von 2000 erreicht und die Daten von 2005 fielen bis zum Oktober ähnlich positiv aus. Bis Juni 2005 konnte, im Vergleich zu 2004 ein Tourismuswachstum von 6,29% erreicht werden.

Bezüglich des Anschlags vom 1. Oktober 2005 liegen erste Analysen der Bali Hotel Association vor, eine Vereinigung von 57 klassifizierten Hotels in Bali. Es sind positive Zeichen ersichtlich, dass der zweite Anschlag weniger dramatische Auswirkungen auf den balinesischen Tourismus nach sich ziehen dürfte. Nach dem Anschlag trat keine Massenflucht bzw. Panik der Touristen auf. Eine Woche nach dem Anschlag berichten Hotels von einer Abnahme der Auslastung von 95 auf 65%, nach zwei Wochen war jedoch nur mehr eine Auslastung von 40-45% gegeben. Die meisten Stornierungen betreffen Japaner (26%) und Australier (25%), von deutschen Touristen wurden in den ersten beiden Wochen nach dem Anschlag nur 7% Stornos gemeldet (vgl. http://www.balihotelassociation.com/bhupdate)

Vergleicht man die Touristenankünfte direkt nach den Anschlägen mit den Referenzdaten 2004 und 2002, so lässt sich prognostizieren, dass die Auswirkungen 2005 weniger dramatisch ausfallen dürften:

Zeitpunkt nach Anschlag |

2002 |

2004 |

2005 |

% Differenz 2002 - 2005 |

% Differenz 2004 - 2005 |

1-6 Tage |

12645 |

27199 |

18861 |

+49,16 |

-30,66 |

7-12 Tage |

5063 |

25113 |

14723 |

+190,80 |

-41, 37 |

13-18 Tage |

4661 |

25948 |

14725 |

+215,91 |

-43,25 |

Gesamt |

22369 |

78260 |

48309 |

+115,96 |

-38,27 |

Tabelle 2: Änderungen der direkten Ankünfte nach dem Anschlag 2005 im Vergleich zu 2002 und 2004 (Quelle: Ngurah Rai Airport, Airport Arrivals unter http://www.balihotelassociation.com/bhupdate/statistics)

Aus dieser Tabelle kann positiv abgeleitet werden, dass im Verlauf von rund 3 Wochen nach den Anschlägen 2005 im Vergleich zur gleichen Zeitspanne nach den Attentaten 2002 immer noch doppelt so viele Touristen nach Bali einreisen. Dennoch zeigt sich an der Tabelle (im Vergleich zum erfolgreichen Jahr 2004 betrachtet), dass sich die Verluste an internationalen Touristen auch nach diesem Anschlag bei -40% einzupendeln scheinen. Ein Rückgang des internationalen Tourismus um 40% über mehrere Monate wird die Ökonomie und folglich die Lebenssituation der Bevölkerung wiederum massiv beeinträchtigen.

| Soziodemographische Faktoren |

Persönlichkeits-/ Wertedimension |

Bedürfnisebene (Urlaubspräferenzen) |

Einstellungsdimension |

Verhaltensdimension |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Abbildung 3: Theoretisches Design der tourismuspsychologischen quantitativen Befragung (Operationalisierung der Variablen in Klammer kursiv)

Durch die Unvorhersehbarkeit der blutigen Attentate werden nicht nur physische Infrastrukturen, sondern auch kulturelle und psychische Selbstverständlichkeiten zerstört. Die Bewegungsfreiheit der Touristen wird eingeschränkt, die unsichtbare Gefahr konstruiert neue Images, mit denen umgegangen werden muss. In Bali prägten sich seit 2002 statt Imaginationen von Paradiesen an Tropenstränden, Bilder von in Flammen stehenden Restaurants und Vergnügungseinrichtungen ein. Sicherheitsbedürfnisse werden aktiviert und der touristische Habitus daran angepasst, wodurch eine Reduktion interkultureller Kontakte erfolgen kann (vgl. Vester, 2004, S. 88-95).

Weil Analysen über die Verlagerung von Bedürfnissen und über Risikoeinschätzungen und -bereitschaften der Touristen weitgehend fehlen (vgl. Vester, 2001, S. 4; Kagelmann & Rösch, 2002, S. 452), wurde ein Modell entwickelt, welche Prädiktoren auf verschiedenen Ebenen wirken könnten und inwiefern verschiedene Faktoren Einstellungen und Verhaltensweisen in unsicher eingestuften Destinationen beeinflussen.

Die im Modell dargestellten Einflussebenen repräsentieren auf der linken Seite die unabhängigen Aspekte, jeder stärker rechts gelagerte Aspekt kann unter Einfluss der links gelagerten Ebenen stehen. Ganz links (5. Ebene) finden sich die Verhaltensweisen der Touristen, die direkt beobachtbar und Resultat der Wirkungskräfte unabhängiger Faktoren sind. So können beispielsweise Einstellungen (4. Ebene) das Verhalten leiten und ihrerseits wiederum durch Werte- und Persönlichkeitsmerkmale sowie durch soziodemographische Faktoren beeinflusst sein.

Im Folgenden sollen die einzelnen, im Modell dargestellten Ebenen und deren Operationalisierung für die Studie in Bali näher erläutert werden:

Diese Variable stellen die unabhängige Ebene des Modells dar. Diverse Studien an Touristen zeigen, dass der kulturelle Hintergrund in der Wahrnehmung und Interpretation von Risken eine Rolle spielt (vgl. Sömnez & Graefe, 1998b; Sömnez, 1998a; George, 2003; Ferreira & Hamse, 2000; Page, Bentley & Walker, 2005; Pizam & Sussman, 1995). In Bali wurden in der nachfolgend präsentierten Studie hauptsächlich deutsche und australische Touristen befragt. In die Gesamtstichprobe fließen auch die Daten von Urlaubern aus der Schweiz, Österreich und England ein, jedoch sind die Stichprobenzahlen dieser Länder zu gering, um generalisierbare Aussagen abzuleiten.

Ebenfalls wird angenommen, dass soziodemographische Variablen auf alle dargestellten Ebenen wirken könnten. Eine Reihe soziodemographischer Daten, die bei Studien einen Einfluss auf Werthaltungen, Urlaubspräferenzen oder Einstellungen und Verhaltensweisen am Urlaubsort aufweisen (vgl. Foo, McGuiggan & Yiannakis, 2004; Lepp & Gibson, 2003; Eachus, 2004), wurden in der Befragung in Bali erhoben.

Die Analyse der Wertestruktur orientiert sich am Werteansatz von Schwartz (1992, 1994), der mittels intensiver empirischer Forschungen sieben kulturelle Wertedimensionen entwickelte. Um den abstrakten Begriff "Wert" zu operationalisieren, nahm Schwartz (1992) sowohl Terminalwerte (gewünschte Zielzustände) als auch instrumentelle Werte (Verhaltensleitlinien) in seine Analysen auf. Die Endversion der Schwartz-Skala, die sich für kulturvergleichende Analysen eignet, listet 45 Werte auf, wobei jedem Wert eine Erklärungsphrase beigefügt wird. Die ersten 21 Werte stellen Terminalwerte dar, die anderen 24 Werte repräsentieren instrumentelle Werte. Jedes einzelne Item wird mittels einer neunstufigen Skala von den Befragten beurteilt, die von 7 (von höchster Wichtigkeit) bis -1 (meinen Werten entgegengesetzt) reicht (vgl. Schwartz, 1992, pp. 17-22).

Zusätzlich soll auch die Risikobereitschaft erhoben werden. Dieses Konstrukt aus der Persönlichkeitspsychologie umschreibt das Bedürfnis nach neuartigen und aufregenden Erfahrungen und den Willen, auch physische und soziale Risken für derartige Erfahrungen in Kauf zu nehmen (vgl. Zuckerman, 1979). Mittels einer Kurzskala (BSSS, 8 Items) gelingt es, das Konzept des "Sensation Seeking" präzise zu erfassen. Die einzelnen Items wurden vollständig aus dieser Skala übernommen, auch die fünf Antwortkategorien sollen in dieser quantitativen Befragung gleichlautend verwendet werden. Gesamt weist die Brief Sensation Seeking Scala (BSSS) in dieser Studie einen Konsistenzwert von α=0,77 auf, man kann also durchaus von einer ansprechenden Reliabilität des Verfahrens sprechen. Zu jeder der vier Dimensionen, die Zuckerman (1971) in seinem Sensation Seeking Konzept entwickelte, werden zwei Fragen gestellt. (vgl. Hoyle et al, 2002, pp. 402-406).

Auch in der Frage nach den Urlaubsstilen und Reisepräferenzen wurde auf ein standardisiertes und validiertes psychologisches Forschungsinstrument zurückgegriffen, die ITRS (Internation Tourist Roles Scale). Die Bildung von Touristentypen stellt, ausgehend von Cohen (1972)(1), ein wichtiges Forschungsgebiet der Tourismuswissenschaft dar, zahlreiche Skalen wurden entwickelt, um Urlaubsstile von Reisenden empirisch zu erfassen (z.B. Mo, Havitz & Howard, 1993, Yiannakis & Gibson, 1992). Die in dieser Studie verwendete Skala wurde 2000 validiert, indem vorhandene Items (Mo et al, 1993) recodiert und die Struktur der Items faktorenanalytisch geprüft wurde (vgl. Jiang, Havitz & O´Brien, 2000, pp. 966-972). Die Endversion der Skala beinhaltet 16 Items, wobei drei Dimensionen von Urlaubsstilen (Wunsch nach Vertrautheit vs. Fremdheit, Bedürfnis nach Interaktion vs. Verschlossenheit; Bedürfnis nach Strukturiertheit vs. Unstrukturiertheit) durch jeweils fünf bis sieben Items erhoben werden.

Während der erste Teil des Modells (Ebene 1-3) allgemeine Faktoren (Nationalität und soziodemographische Daten, Dimensionen der Persönlichkeit (Werthaltungen, Risikobereitschaft) und des Reisens (Urlaubsbedürfnisse) misst, setzt sich der zweite Teil des Modells spezifisch mit Einstellungen und Verhaltensweisen der Touristen auf Bali auseinander.

Die Messung des Destinationsimage von Bali erfolgt mittels eines semantischen Differentials. Die Technik des semantischen Differentials ist bei Destinationsimage-Studien weit verbreitet (z.B. Baloglu, S. & Mangaloglu, M., 2001; Beerli, A. & Martin, J.D., 2004a,b). Aus den vorhandenen Studien wurden Indikatoren des Destinationsimage gesammelt und für die Urlaubsregion Bali angepasst. Im quantitativen Fragebogen wurde eine siebenstufige Skala konstruiert (jeweils zwei Gegensatzpaare), wobei neben kognitiven und affektiven Einstellungen auch Fragen zu Einstellungen gegenüber der lokalen Bevölkerung und zur Sicherheit des Landes gestellt wurden.

Basierend auf den Analysen von Sömnez & Graefe (1998b) soll auch das Risiko- und Problembewusstsein der Touristen gemessen werden. Mittels einer fünfstufigen Likert-Skala wurde erhoben, wie stark sich Touristen mit persönlichen und gesellschaftlichen Risiken auseinandersetzen. Das Risikobewusstsein zeigt, inwieweit Ängste physischer, psychischer und sozialer Natur bei Touristen wahrgenommen werden. Das Problembewusstsein soll gemessen werden, indem die subjektive Beschäftigung mit Problemfeldern des bereisten Landes erhoben wird. Es wurden bestehende Probleme der balinesischen Gesellschaft (mögliche Anschläge, Umweltzerstörung, soziale Spannungen zwischen Arm und Reich) und Problemfelder des balinesischen Tourismus (Lebensstil der Touristen, Zerstörung von Werten und Traditionen, Änderung dörflicher Strukturen) behandelt.

Eine wesentliche Dimension gefühlsmäßiger Einstellungen stellt das Sicherheitsempfinden dar. Einerseits ist das generelle Sicherheitsempfinden in Bali von Interesse, andererseits soll das Sicherheitsgefühl bei diversen Urlaubsaktivitäten erhoben werden.

Terroristische Anschläge können auf der Verhaltensebene einerseits eine vorsichtige Haltung gegenüber der Urlaubsregion bedingen, was sich in reduzierten Aktivitäten zeigt. In der Befragung mussten Touristen angeben, wie häufig sie acht verschiedenen Urlaubsaktivitäten in Bali nachgehen. Andererseits kann Misstrauen gegenüber der lokalen Bevölkerung entstehen. Pizam & Sussman (1995) gaben beispielsweise Befragten aus ausgewählten Ländern 20 touristische Verhaltensweisen vor und fanden, dass amerikanische und italienische Touristen deutlich stärker mit der lokalen Bevölkerung interagieren als japanische oder französische Touristen (vgl. Pizam & Sussman, 1995, p. 907). Um die Bereitschaft zum interkulturellen Kontakt in Bali zu analysieren, wurden gängige Verhaltensweisen von Touristen wiederum in Form eines semantischen Differentials abgebildet, die auf Begegnungsweisen mit der einheimischen Bevölkerung abzielen.

Zwischen dem 23. September 2005 und dem 7. Oktober 2005 wurden 334 Touristen in Bali mit einem quantitativen Fragebogen befragt. Die Bearbeitungszeit betrug durchschnittlich 20-30min, vorwiegend wurden Touristen an Stränden angesprochen und zur Mitarbeit am Forschungsprojekt motiviert. Weil während der Feldforschungsphase das zweite Attentat in Bali erfolgte, können auf Basis der Daten Einstellungs- und Verhaltensänderungen bei Touristen als direkte Folge eines Terroranschlags abgeleitet werden. Die Stichprobe wurde also in zwei Teilstichproben getrennt, vor dem Anschlag wurden 224 Touristen befragt, nach dem Anschlag 110 Touristen. Die Stichprobe nach den erschütternden Vorkommnissen ist deswegen kleiner, weil aus ethischen Gründen entschieden wurde, nicht unmittelbar nach dem Anschlag, sondern erst drei Tage danach zu befragen. Die Bereitschaft zur Befragung, war, entgegen der Erwartungen, nach dem tragischen Ereignis höher als zuvor, es bestand großes Interesse an der Mitwirkung am Forschungsprojekt.

Aufgrund der zufallsbedingt erfolgten Prä-Post Messung kann die Hauptfragestellung des Projekts erweitert werden. Neben der Analyse von Einflusskräften auf bestehende Ängste und auf die Bereitschaft zum interkulturellen Kontakt, soll analysiert werden in welchen Einstellungs- und Verhaltensbereichen Änderungen als direkte Folge von Terroranschlägen auftreten. Folgende Fragestellungen können zusammengefasst definiert werden:

Welche kulturellen Werthaltungen sind bei Touristen dominant und welche Urlaubsbedürfnisse äußern Touristen in Bali (stabile Merkmale)?

Welche Einstellungen werden gegenüber der Insel Bali geäußert und welche touristischen Verhaltensweisen werden praktiziert (variable Merkmale)?

Welche psychologischen Einstellungs- und Verhaltensänderungen ergeben sich bei Touristen als direkte Folge eines Terrorattentats?

Welche Prädiktoren bestehender Ängste und kultureller Verschlossenheit können in Bali gefunden werden?

Da es sich in der Studie um eine erstmalige Erhebung zu Einstellungen und Verhaltensweisen von Touristen in Bali handelt, erfolgt die Datenauswertung überwiegend explorativ. In diesem Beitrag sollen nur ein kurzer Abriss über die wesentlichen Ergebnisse gegeben werden, weil eine umfassende Auswertung der Daten während der kurzen Zeitspanne seit Oktober nicht möglich war. Bezüglich der Forschungsfragen 1 und 2 soll eine deskriptive Analyse erfolgen, um die Touristen in Bali vor dem Auftreten eines Anschlags zu charakterisieren. Nach dem Terroranschlag (Forschungsfrage 3) wird die Urlaubsregion Bali voraussichtlich als weniger sicher und auch als weniger entspannend erlebt werden. Es wird zusätzlich postuliert, dass Touristen nach dem Anschlag überwiegend in Hotelanlagen bleiben und weniger Ausflugsziele innerhalb Balis besuchen. Zusätzlich könnte die Bereitschaft zu Begegnungen mit Einheimischen abnehmen. Hinsichtlich der Forschungsfrage 4 (Prädiktoren) werden auf allen Ebenen signifikante Einflüsse erwartet. Ein starker Einfluss auf vorhandene Ängste wird bezüglich der Werthaltung "Konservatismus" erwartet. Zusätzlich dürften Urlaubsbedürfnisse und Einstellungen gegenüber der Region das Verhalten gegenüber der einheimischen Bevölkerung stärker beeinflussen als soziodemographische Faktoren und Wertedimensionen.

5.1. Charakteristik der Stichprobe und Stichprobenäquivalenz

| Unabhängige Variablen |

Ausprägungen |

Anzahl |

Anzahl post |

%prä |

%post |

Herkunftsland |

Österreich |

10 |

7 |

4,5 |

6,4 |

Geschlecht |

männlich |

102 |

50 |

46,4 |

49,0 |

Alter |

Junge Erwachsene (-29 J.) |

87 |

39 |

40,1 |

37,5 |

Ausbildung |

Niedrige Ausbildung |

91 |

47 |

41,4 |

43,9 |

Familienstand |

alleinstehend |

52 |

17 |

24,4 |

16,7 |

Kinder |

nein |

167 |

67 |

78,0 |

64,4 |

Reiseintensität |

unter 2 Reisen |

51 |

33 |

25,0 |

33,0 |

Fernreiseerfahrung |

1 Fernreise |

60 |

22 |

29,7 |

22,2 |

Reiseform pauschal |

nein |

117 |

49 |

53,2 |

45,8 |

Aufenthalt |

Region Kuta Beach |

103 |

56 |

50,0 |

57,7 |

Befragte gesamt |

224 |

110 |

100% |

100% |

Tabelle 3: Charakteristik der beiden Teilstichproben

Weil in Bali keine Longitudinalstudie durchgeführt wurde, sondern zwei unterschiedliche Teilstichproben vor und nach den Anschlägen gezogen wurden, ist es von hoher Bedeutung, dass beide Stichproben als äquivalent betrachtet werden können. Ansonsten können Änderungen in Einstellungen und Verhaltensweisen auch durch die unterschiedlichen Stichproben bedingt sein und nicht auf den Terroranschlag am 1. Oktober zurückgeführt werden. Tabelle 3 gibt einen Überblick über die wesentlichen Daten der beiden Teilstichproben.

Bezüglich des Herkunftslands zeigt sich, dass überwiegend deutsche und australische Touristen befragt wurden. In die Teilstichprobe 2 fließen, wie an den prozentualen Häufigkeiten ersichtlich, etwas mehr Australier und Schweizer in die Stichprobe ein, generell konnte jedoch eine gute Äquivalenz bezüglich des Herkunftslandes erreicht werden. Aufgrund der geringen Stichprobe bei Reisenden aus Großbritannien, Österreich und der Schweiz wird sich die Analyse ausschließlich auf Einstellungs- und Verhaltenseffekte bei Deutschen und Australiern beziehen.

Auch bezüglich des Geschlechts der Befragten konnte in beiden Stichproben eine ausgewogene Verteilung erreicht werden, wobei etwas mehr Männer (49%) nach dem Anschlag als vor dem Anschlag (46,4%) befragt wurden.

Das Alter der Touristen demonstriert, dass es sich eher um eine junge Stichprobe handelt, rund 40% der Befragten sind in beiden Stichproben bis zu 29 Jahre alt, nur rund 20% weisen ein Alter über 44 Jahren auf. Es gelang jedoch auch hinsichtlich des Alters eine äquivalente Verteilung zu erreichen.

Weil nach Ausbildungsgrad Unterschiede in Einstellungen und Verhaltensweisen erwartet werden, ist es wichtig, dass zwischen den Teilstichproben Äquivalenz besteht. Es finden sich annähernd dieselben prozentualen Häufigkeiten, rund 40% der Befragten erreichen kein Maturaniveau, der gleiche Anteil weist einen Fachhochschul- bzw. Hochschulabschluss auf.

Obwohl nach Fernreiseerfahrung Unterschiede in den einzelnen Dimensionen bestehen, zeigt sich auch bei dieser Variable die Stichproben verglichen werden. Durchschnittlich haben die Befragten innerhalb der Messung vor dem Anschlag 6 Fernreisen durchgeführt, nach dem Anschlag weisen die Befragten im Mittel eine Erfahrung von 7, 2 Fernreisen auf.

Leichte Unterschiede zeigen sich nur bei Variablen, wo ein geringer Einfluss auf Einstellungen und Verhaltensweisen angenommen werden kann. Personen innerhalb der Post - Messung weisen eine leicht geringere Reiseintensität auf und buchten häufiger einen Pauschalurlaub. Innerhalb der Messung nach dem Terrorattentat finden sich mehr verheiratete Personen und demzufolge haben die untersuchten Personen auch häufiger Kinder als innerhalb der ersten Stichprobe. Generell lässt sich feststellen, dass bei der überwiegende Mehrheit der Befragten keine Kinder im Haushalt anzutreffen sind. Bezüglich des Aufenthalts lässt sich abschließend feststellen, dass nach dem Anschlag sich Reisende zu einem höheren Anteil in der Region Kuta und Jimbaran aufhalten, dies liegt darin begründet, weil nach dem Anschlag in Sanur (Tourismuszentrum an der Ostküste) keine Befragung mehr durchgeführt wurde.

5.2. Charakteristik der Touristen nach stabilen Merkmalen (Werte und Urlaubsbedürfnisse)

In einem ersten Schwerpunkt soll analysiert werden, inwiefern sich Touristen in Bali nach Herkunftsländern in ihrer Wertestruktur unterscheiden. Je stärker einzelne Nationen von Terroranschlägen betroffen bzw. bedroht sind und je stärker Terroranschläge öffentlich präsent sind, desto eher könnten auch Touristen aus diesen Herkunftsländern für das Thema sensibilisiert werden und kulturellen Wandlungsprozessen ausgesetzt sein.

Die Daten aus Bali sollen in Beziehung zu den vorhandenen Daten von Schwartz (1994) gesetzt werden. Obwohl dessen Daten aufgrund der unterschiedlichen Stichprobe (Lehrer) nicht als Vergleichsmaßstab betrachtet werden können, bieten sie dennoch Anhaltspunkte, wie die einzelnen Nationen innerhalb der Wertedimensionen abschneiden. Aus deutlichen Unterschieden zu diesen Anhaltspunkten können vorsichtig kulturelle Wandlungsprozesse abgeleitet werden.

Wertedimensionen |

Deutschland (Lehrer 1994) |

Deutschland (Touristen Bali 2005) |

Schweiz (fr) (Lehrer 2005) |

Schweiz (de) (Touristen Bali 2005) |

Australien (Lehrer 2004) |

Australien (Touristen Bali 2005) (n = 87) |

Engagement zur Gleichberechtigung |

5,37 (7) |

5,30 |

5,19 (11) |

5,53 |

4,98 (18) |

5,21 |

Intellektuelle Autonomie |

4,75 (4) |

4,70 |

5,33 (1) |

4,83 |

4,12 (22) |

4,68 |

Affektive Autonomie |

4,03 (4) |

4,95 |

4,24 (2) |

5,05 |

3,50 (18) |

4,91 |

Harmonie-bedürftigkeit |

4,42 (10) |

4,45 |

4,50 (9) |

4,81 |

4,05 (22) |

4,62 |

Konservatismus |

3,42 (36) |

4,44 |

3,25 (39) |

4,34 |

4,06 (19) |

4,42 |

Hierarchie |

2,27 (26) |

2,81 |

2,20 (28) |

2,53 |

2,36 (24) |

2,95 |

Herrschaft |

4,07 (25) |

4,60 |

4,18 (16) |

4,43 |

4,09 (23) |

4,63 |

Tabelle 4: Ausprägungen auf Wertedimensionen (Quelle: Daten von Schwartz, 1994, S. 112-115 im Vergleich zur eigenen Studie(2))

Analysiert man die Werthaltungen nach Herkunftsland für Reisende aus Deutschland, Schweiz und Australien, so lassen sich kaum Unterschiede feststellen. Für Schweizer Touristen ist Gleichberechtigung (Gleichheit, Loyalität, Ehrlichkeit, soziale Gerechtigkeit) signifikant wichtiger als für australische Touristen (p<0,01), für australische Touristen spielen wiederum hierarchische Werte (Reichtum, Autorität, Einfluss) eine bedeutendere Rolle (p<0,05). Die deutschen Touristen sind in beiden Werthaltungen zwischen den anderen Nationen zu finden. Obwohl australische Touristen in Bali bereits intensiv dem Terror ausgesetzt waren, sind konservatistische Werthaltungen ((Nationale Sicherheit, Selbstdisziplin, soziale Ordnung, Höflichkeit) ähnlich hoch wie bei den anderen Nationen ausgeprägt.

Setzt man die Daten der Touristen in Bezug zu den Analysen von Schwartz (1994, S. 112-115), so kann ein genereller Anstieg von Konservatismuswerten innerhalb der letzten 15 Jahre angenommen werden. Bei allen Nationen liegen die Werte deutlich höher als Anfang der 1990er Jahre. Zusätzlich untermauert wird diese These, weil auch hierarchische Werthaltungen und Herrschaftswerte ((Fähigkeit, Erfolg, Ehrgeiz, Unabhängigkeit), die im Gegensatz zu selbsttranszendenten Werten (wie Gleichberechtigung und Harmonie) stehen, unter Reisenden aus allen Herkunftsländern zugenommen haben. Da es sich bei Touristen in vom Terrorismus bedrohten Ländern voraussichtlich um eine Stichprobe handelt, wo ein weniger starkes Sicherheitsdenken als in der Allgemeinbevölkerung der jeweiligen Länder besteht, sind diese Veränderungen als umso aussagekräftiger zu werten. Die starken Unterschiede innerhalb der Dimension "Affektive Autonomie" (Vergnügen, Genuss, Abenteuer) im Vergleich zu 1994 sind voraussichtlich eher stichprobenbedingt entstanden. Reisende sind voraussichtlich generell stärker hedonistisch orientiert, deswegen können die Unterschiede zu Lehrern 1994 nicht auf soziokulturelle Veränderungen zurückgeführt werden.

Die folgende Abbildung zu den Urlaubsbedürfnissen zeigt, dass Touristen in Bali als kulturell sehr aufgeschlossen gekennzeichnet werden können. Das Bedürfnis nach Kontakt zur lokalen Bevölkerung ist bei Touristen in Bali am stärksten ausgeprägt (Mittelwert = 3,6, SD = 0,67). Ein Bedürfnis nach Vertrautheit, das sich im Wunsch nach kultureller Ähnlichkeit der Gastgeberkultur, einer gut entwickelten Infrastruktur, ähnlichen Transportbedingungen u.ä. äußert, ist bei Touristen in Bali nur gering vorhanden (Mittelwert = 2,3, SD = 0,81). Bedürfnisse nach unstrukturierten und strukturierten Reisen halten sich die Waage, im Mittel sind die Befragten dem Bedürfnis gegenüber neutral eingestellt (Mittelwert = 3,1). Eine hohe Standardabweichung (SD = 0,90) innerhalb dieses Urlaubstyps weist darauf hin, dass manche Reisende nach wenig Strukturiertheit in Bali streben (keine vorgeplanten Routen und Pauschalarrangements), andere wiederum eine Betreuung durch Reiseagenturen wünschen.

Abbildung 4: Urlaubsbedürfnisse der Touristen in Bali (n = 334)

5.3. Charakteristik der Touristen nach variablen Merkmalen

(Einstellungen und Verhaltensweisen)

Um die Einstellungen der Touristen gegenüber der Tourismusregion Bali zu messen, wurde ein siebenstufiges Polaritätenprofil entwickelt. Aus bestehenden Studien (z.B. Beerli & Martin, 2004, Baloglu, S. & Mangaloglu, M., 2001) zum Destinationsimage wurden wesentliche Eigenschaften touristischer Regionen entnommen und kategorisiert. Beerli & Martin (2004, p. 629) trennen zwischen kognitiven und affektiven Einstellungen der Touristen. Die Erhebung kognitiver Einstellungen stellt in dieser Studie eine Qualitätsmessung der Tourismusregion Bali dar, affektive Einstellungen repräsentieren eine atmosphärische Beurteilung der Urlaubssituation. Die folgenden Daten beziehen sich auf jene Stichprobe, die vor dem Anschlag gezogen wurde (n = 234). Einstellungen und Verhaltensweisen können sich direkt nach Auftreten eines Terroranschlags deutlich ändern und stellen eher variable Merkmale der Touristen dar. Weil die Daten vor den Anschlägen ein realistischeres Bild der Sicht Balis wiedergeben, wird in allen folgenden Analysen dieses Abschnitts nur die Stichprobe vor dem Attentat am 1. Oktober verwendet.

Abbildung 5: Kognitive Urteile über Bali Abbildung 6: Affektive Urteile über Bali (Atmosphäre)

Die kognitiven Bewertungen Balis als Urlaubsziel fallen überwiegend positiv aus. Besonders hervorgehoben werden das gute Preis-Leistungsverhältnis, die beeindruckende Landschaft und die vielen Sehenswürdigkeiten. Eher positiv fällt zusätzlich die Beurteilung der Strände und der Qualität der Infrastruktur aus. Weil sich Ende September das balinesische Klima durch Trockenheit und angenehme Temperaturen auszeichnet, wird auch das Klima als äußerst positiv wahrgenommen. Negativ angemerkt wird einzig, dass eine starke Umweltverschmutzung gegeben ist.

Auch die atmosphärische Beurteilung, die auf die affektive Komponente der Einstellungen zur Urlaubsregion abzielt, weist auf eine hohe Zufriedenheit hin. Touristen betonen die angenehme und entspannende Atmosphäre am Urlaubsort, zugleich wird der Urlaub in Bali als aufregend erlebt. Durch die Dominanz des Massentourismus im Süden und durch deutlich sichtbare Einflüsse westlichen Lebensstils wird die Atmosphäre eher als vertraut erlebt. Negativ angemerkt wird einzig, dass Bali durchaus touristisch geworden ist und viel an Ursprünglichkeit eingebüßt hat. Der einzelne Tourist muss sich das Tropenparadies mit vielen anderen Urlaubern teilen.

Zusätzlich zu diesen beiden Einstellungsebenen wurden auch Eindrücke der lokalen Bevölkerung und Einschätzungen der Sicherheitslage abgefragt. Die Einstellungen zur lokalen Bevölkerung zeigen, dass Images von Tropenparadiesen auf die Einwohner Balis projiziert werden. Der Balinese fungiert als exotisches Gegenstück zur westlichen Zivilisation, er wird als freundlich und offen, arm und geduldig wahrgenommen. Nur die Aufdringlichkeit, die bei vielen Strandverkäufern in Kuta beobachtet wird, passt nicht ins Bild und wird von der Mehrzahl der Touristen angemerkt.

Auch Einschätzungen zur Sicherheitslage in Bali spiegeln Imaginationen einer idealisierten Fremde wider. Eine Woche vor dem Anschlag wird Bali überwiegend als sicher wahrgenommen, krimineller Handlungen erscheinen unwahrscheinlich. Die Gesellschaft wird als überwiegend traditionell erlebt, die Moderne hat in Bali aus Sicht der Touristen noch nicht Einzug gehalten.

Die negativen Schlagzeilen von politischen Unruhen und Terroranschlägen in Indonesien sind jedoch in den Köpfen der Touristen präsent. Deswegen wird eine mittlere Gefahr für erneute Terrorattacken angenommen, auch die politische Stabilität wird kritisch beurteilt.

Abbildung 7: Einstellungen zur lokalen Bevölkerung Abbildung 8: Einschätzungen der Sicherheitslage

Das Risikobewusstsein misst, inwieweit sich Touristen mit verschiedenen Arten von Risiken befassen. Wöhler & Sonnenberg (2004) unterschieden zwischen destinationsbezogenen und personenbezogenen Risiken, die bei Reisen eine Rolle spielen. Destinationsbezogene Risiken spiegeln sich in Ängsten vor Überfällen, vor Diebstahl, vor politischen Unruhen oder vor Terroranschlägen wider. Die personenbezogenen Risiken wurden auf der physischen Ebene (Krankheiten) und auf der psychischen Ebene (Ängste vor Enttäuschungen, unangenehme Erfahrungen mit Balinesen etc.). operationalisiert.

Das Problembewusstsein soll Aufschlüsse über die Beschäftigung mit Makro-Problembereichen geben. Diese Konfliktzonen beziehen sich auf die balinesische Gesellschaft und den Tourismus.

Generell zeigt die Grafik zum Risikobewusstsein, dass Ängste nur eine geringe Rolle spielen. Im Mittel beschäftigen sich die Befragten kaum mit personenbezogenen Ängsten auf der psychischen Ebene (psychische Anpassungsprobleme, Ängste vor unangenehmen Erfahrungen und vor Enttäuschungen). Relevanter sind Ängste physischer Art und destinationsbezogene Risiken. Weil in Bali durchaus Krankheitsrisiken bestehen, sind Ängste vor Tropenkrankheiten am häufigsten vorhanden. Auch in der Stichprobe, die vor den Anschlägen gezogen wurde, sind Ängste vor Terroranschlägen bereits an zweiter Stelle gereiht. Die schrecklichen Bilder des Anschlags 2002 sind also vielen Touristen voll bewusst, der Terror war in Bali auch vor dem zweiten Anschlag noch nicht in Vergessenheit geraten.

Abbildung 9: Übersicht über Risikobewusstsein Abbildung 10: Übersicht über Problembewusstsein

Die Makro-Problemfelder, die sich auf die Gesellschaft und den Tourismus beziehen, erhalten im Mittel einen höheren Stellenwert. Eher weniger relevant sind Probleme sozialstruktureller Art wie soziale Spannungen oder verstärkte Kriminalität in Städten und Tourismuszentren. Veränderungen im Tourismus werden von den Touristen durchaus sensibel begutachtet. Viele Touristen befürchten einen Wandel von Werten und Traditionen durch den Tourismus und hinterfragen auftretende Probleme ökologischer Art (Veränderung tropischer Naturräume, Änderung dörflicher Strukturen). Nur mittelmäßig relevant sind vor dem Anschlag Aktivitäten islamistischer Terrorgruppen, der exzessive Lebensstil der Touristen oder die gezielte Trennung von Touristen und Einheimischen, wie sie beispielsweise im Luxusbadeort Nusa Dua erfolgt.

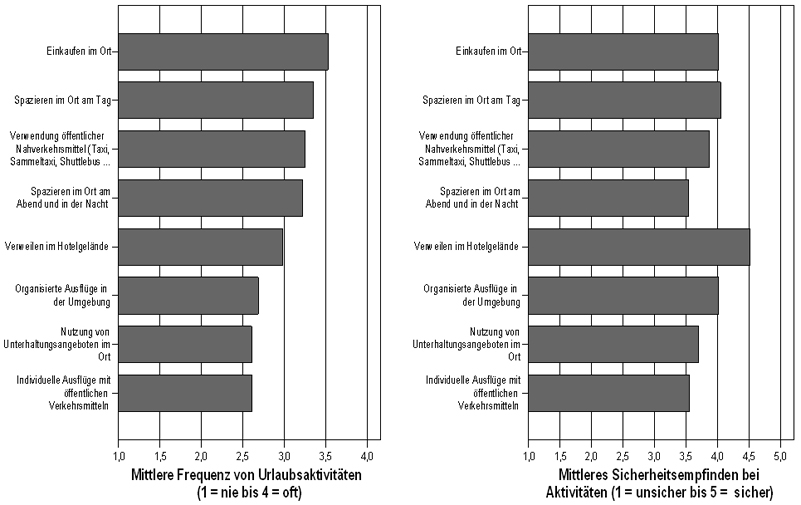

Auf der Verhaltensebene erfolgt eine Analyse über die Frequenz von Urlaubsaktivitäten und über Begegnungsweisen der Touristen mit der einheimischen Bevölkerung. Auch das Sicherheitsempfinden bei diversen Urlaubsaktivitäten war Gegenstand der Studie.

Neben den Strandaktivitäten praktizieren Touristen in Bali überwiegend ortsgebundene Verhaltensweisen. Im Durchschnitt nutzen die Reisenden oft die Einkaufsmöglichkeiten im touristischen Zentrum oder spazieren tagsüber durch den Ort. Auch Erkundungen am Abend und in der Nacht sind sehr beliebt, häufig nutzen die Touristen auch öffentliche Nahverkehrsmittel (zumeist das Taxi) um zu stark frequentierten Plätzen oder Stränden zu kommen. Im Durchschnitt bleiben die Touristen nur manchmal im Hotelgelände, zumeist bewegen sie sich aktiv an den touristischen Hauptrouten. Ausflüge werden eher selten unternommen, je nach Bedarf und Urlaubstyp entweder organisiert oder individuell. Unterhaltungsmöglichkeiten im Ort werden auch nur selten genutzt, wobei generell nur wenig Unterhaltung angeboten wird. Das Angebot in Bali beschränkt sich eher auf Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie.

Abbildung 11: Urlaubsaktivitäten Abbildung 12: Sicherheitsempfinden bei Urlaubsaktivitäten

Generell fühlten sich die Touristen in Bali bei ihren Aktivitäten eine Woche vor dem Anschlag eher sicher (Kategorie 4). Dieses trügerische Sicherheitsempfinden zieht sich durch alle Urlaubsaktivitäten, wobei das Hotel und ortsgebundene Aktivitäten tagsüber am wenigsten Unsicherheitsgefühle auslösen. Am ehesten tritt Unbehagen bei individuellen Ausflügen und bei Spaziergängen im Ort am Abend und in der Nacht auf. Die Verwendung von Nahverkehrsmitteln und organisierte Ausflüge werden mehrheitlich als unbedenklich eingestuft.

Die Touristen in Bali zeigen auch ein deutliches Bedürfnis nach Kontakt mit den Einheimischen. Besonders das Interesse für deren Lebensbedingungen, das sich auch im Wunsch nach der Teilnahme an kulturellen Traditionen widerspiegelt, ist sehr hoch ausgeprägt. Den Einheimischen wird auch in der Kommunikation mit mehr Interesse begegnet als den Touristen, es besteht sogar eine Tendenz, direkt nach authentischen Sozialkontakten zu suchen. Möglicherweise auch deshalb besteht ein starkes Bedürfnis, sich auch abseits der touristischen Pfade zu bewegen und neben den Hauptsehenswürdigkeiten auch das als unverfälscht wahrgenommene Bali zu erleben.

So gern auch neue Erfahrungen mit den Balinesen mit nach Hause genommen werden, so schwer fällt es den Touristen, eine vollständige kulturelle Anpassung zu erreichen. Es stellt zwar kein Problem dar, Restaurants mit landestypischen Speisen aufzusuchen aber es ist ungleich schwerer, die eigenen Gewohnheiten abzulegen. Obwohl die Einheimischen und insbesondere die Strandverkäufer (siehe Abbildung 7) als eher aufdringlich erlebt werden, versucht man, so gut als möglich Offenheit gegenüber den Angeboten zu demonstrieren. Strandverkäufer und aggressive Verkäufer erwecken also bei den Touristen Mitleid - und verstärken das konstruierte Image des armen, geduldigen und glücklichen Fremden. Mit dem Kauf von Souvenirs soll es gelingen, negative Gefühle der ungleichen Verteilung von Reichtum und Wohlstand zu kompensieren.

Abbildung 13: Kulturelle Begegnungsweisen der Touristen vor den Anschlägen (n = 224)

5.4. Einstellungs- und Verhaltensänderungen als Folge von Terroranschlägen

Basierend auf den bisherigen, deskriptiven Analysen zu den stabilen und variablen Merkmalen, Einstellungen und Verhaltensweisen der Touristen wird nun die zweite Teilstichprobe (nach dem Anschlag, n = 110) hinzugezogen und die Ergebnisse der beiden Teilstichproben verglichen(3).

Es wird angenommen, dass sich nur in den variablen "weichen" Bereichen (Einstellungen und Verhaltensweisen) Änderungen ergeben, jedoch finden sich auch bei zwei Wertdimensionen signifikante Unterschiede, die durchaus schlüssig erscheinen.

Die zweite Teilstichprobe weist im Vergleich zur ersten einen leichten Anstieg innerhalb der Konservatismusdimension auf (Mittelwertsdifferenz = 0,1, p<0,05). Zusätzlich findet sich ein Rückgang (Mittelwertdifferenz = -0,23, p<0,01) innerhalb der "affektiven Autonomie". Obwohl Werthaltungen über einen längeren Zeitraum stabil sind (vgl. Hillmann, 2003, S. 15), erscheinen diese Veränderungen durchaus plausibel. Eine derart tiefgreifende Erfahrung, einen Terroranschlag vor Ort mitzuerleben, kann durchaus zu einer leichten Erhöhung des Sicherheitsdenkens führen. Zusätzlich nehmen, wie an den Daten ersichtlich, hedonistische Werthaltungen kurzfristig ab, weil das tragische Ereignis die Lust an Vergnügen, Genuss und Abenteuer vorübergehend beeinträchtigen könnte.

Bei den Urlaubsbedürfnissen sind jedoch keine signifikanten Änderungen gegeben. Urlaubsbedürfnisse werden also als direkte Folge von Terroranschlägen nicht radikal uminterpretiert, sie bleiben manifest bestehen.

Die deutlichsten signifikanten Änderungen zeigen sich bei Einstellungen zur Sicherheit des Landes. Die Region Bali wird nach den Terrorattentaten am 1. Oktober primär als unsicher (Mittelwertsdifferenz = 1,7, p<0,01) und auch als politisch instabiler (Mittelwertsdifferenz = 0,6, p <0,01) erlebt, eine äußerst hohe Gefahr von weiteren Terroranschlägen wird angenommen (Mittelwertsdifferenz = 1,9, p<0,01). Obwohl direkt vor dem Anschlag objektiv eine hohe Gefahr terroristischer Anschläge bestand, wird diese Gefahr erst nach dem Auftreten des Anschlags realisiert. Zahlreiche Urlauber befürchten, dass aufgrund des zweiten Anschlags politische Unruhen entstehen könnten. Auch die Äußerungen von zahlreichen befragten Touristen, dass die Stimmungslage in Bali einem brodelnden Dampfkessel gleiche, schlagen sich in den Daten nieder.

Von großer Relevanz ist auch das Ergebnis, dass sich Terroranschläge nicht auf die atmosphärische Beurteilung niederschlagen. Die Atmosphäre wird direkt nach den Anschlägen nicht als unangenehmer, weniger entspannend oder fremder erlebt. Dadurch, dass es viele Touristen vorziehen, in den Hotelanlagen zu bleiben, wird Bali sogar als ruhiger (Mittelwertsdifferenz = 0,6, p<0,01) und traditioneller (Mittelwertsdifferenz = 0,4, p<0,1 (Trend) erlebt. Weil die Strände nach den Anschlägen weniger von Touristen frequentiert werden, werden sie sogar als attraktiver (Mittelwertsdifferenz = 0,4, p<0,05) als vor den Anschlägen erlebt. Auch Qualitätsaspekte Balis (kognitive Einstellungen) sind keiner Änderung unterworfen, die Region wird ähnlich positiv beurteilt. Zusätzlich werden auch die Einheimischen nicht für die Terroranschläge verantwortlich gesehen, sie werden weiterhin als ähnlich freundlich, offen, arm und bescheiden erlebt. Sie werden sogar als geringfügig geduldiger (Mittelwertsdifferenz = 0,4, p<0,05) und als religiöser (Mittelwertsdifferenz = 0,3, p<0,05) erlebt. Serviceleistungen der Einheimischen mussten aufgrund der vollen Strände und Restaurants weit hektischer ausgeführt werden als nach den Anschlägen. Der Unterschied in der Beurteilung der Religiosität der Einheimischen könnten auf das Galungan-Fest (wichtigstes Hindu-Fest im Jahr) am 5. Oktober zurückgeführt werden. Bei den Touristen lösten die Zeremonien großes Interesse aus, die Vorbereitung auf dieses Fest war in jedem Ort allgegenwärtig.

Abbildung 14: Signifikante Unterschiede im Destinationsimage der Touristen

Ein auftretender Anschlag wirkt sich auf die Wahrnehmung destinationsbezogener Risiken aus, die Beschäftigung mit persönlichen Risiken (physisch und psychisch) bleibt unverändert. Höchstsignifikant steigt die Angst vor Terroranschlägen (Mittelwertsdifferenz = 1,5, p<0,001) und vor politischen Unruhen (Mittelwertsdifferenz = 0,7, p <0,001) in der Region, die Angst vor Überfällen und Diebstählen nimmt sogar leicht ab, weil diese Ängste angesichts der Terroranschläge in den Hintergrund treten (Mittelwertsdifferenz = 0,3, p<0,1 (Trend).

Auch innerhalb des Problembewusstseins gegenüber der Region und des Tourismus zeigt sich, dass wesentliche Aspekte aufgrund der Anschläge in den Hintergrund treten. Deutlich stärker beschäftigen die Touristen Ängste vor weiteren Anschlägen (Mittelwertsdifferenz = 1,1, p < 0,001), die Beschäftigung mit tourismuskritischen Themen nimmt hochsignifikant ab, wenn man alle erhobenen Problembereiche als Faktorwert berechnet(4) (mittlere Differenz in Faktorwerten = 0,4, p<0,01).

Abbildung 15: Signifikante Änderungen im Risiko- und Problembewusstsein

Auf der Verhaltensdimension zeigt sich, dass keine signifikanten Effekte in den Begegnungsweisen mit den Einheimischen sichtbar werden. Es kommt also, entgegen der Erwartungen nicht zu einer verstärkten Verschlossenheit gegenüber des Gastgeberlandes, die Offenheit gegenüber den Balinesen nimmt in keinem einzigen, zur Beurteilung gestellten Gegensatzpaar ab. Es zeigt sich sogar ein Trend, dass gegenüber Angeboten von Verkäufern eher Offenheit besteht (Mittelwertsdifferenz = 0,3, p<0,1), möglicherweise um Sympathie mit den Einheimischen zu demonstrieren und um ein wenig dazu beizutragen, dass die negativen Effekte der Anschläge gemildert werden. Touristen suchen also auch direkt nach Anschlägen nach authentischen Sozialkontakten, sprechen gerne mit Einheimischen und interessieren sich ähnlich stark für Besichtungen abseits touristischer Routen und für einheimische Lebensbedingungen.

Dieses Ergebnis geht auch konform mit den bevorzugten Urlaubsaktivitäten. Hier zeigt sich, dass nur ortsgebundene Aktivitäten (Spazieren am Abend (Mittelwertsdifferenz = 0,2, p<0,05) und Nutzung von Unterhaltungsmöglichkeiten (Mittelwertsdifferenz = 0,25, p<0,05) signifikant abnehmen bzw. mehr Touristen im als sicherer empfundenen Hotelgelände (Mittelwersdifferenz = 0,35, p<0,01) bleiben.

Abbildung 16: Signifikante Unterschiede bei Aktivitäten Abbildung 17: Signifikante Unterschiede im Sicherheitsempfinden

Das Sicherheitsempfinden sinkt in allen Aktivitätsbereichen signifikant. Nur im eigenen Hotel geben die Touristen überwiegend an, sich im Durchschnitt eher sicher zu fühlen, bei Aktivitäten außerhalb des Hotelgeländes herrscht im Mittel nur noch ein neutrales Sicherheitsempfinden vor. Am wenigsten sicher fühlen sich Touristen nach den Anschlägen, wenn es sich um touristische Aktivitäten am Abend und in der Nacht handelt (Mittelwertsdifferenz = 0,6, p<0,001) handelt. Eigene Beobachtungen zeigen deutlich, dass Touristen am Abend nach den Anschlägen das eigene Hotel vorziehen, Restaurants und Bars wurden nur mehr von wenigen Touristen aufgesucht.

5.5. Prädiktoren von Ängsten und kultureller Verschlossenheit

Im folgenden Abschnitt werden multiple Regressionsanalysen präsentiert, die den Einfluss unabhängiger Faktoren auf Ängste und bezüglich kultureller Verschlossenheit messen. Um den Einfluss verschiedener Ebenen auf die beiden abhängigen Variablen feststellen zu können, werden getrennt für jede Dimension des Modells multiple lineare Regressionen berechnet. Wiederum wurde nur die Stichprobe vor dem Anschlag (n = 224) in die Analysen miteinbezogen. An dieser Stichprobe lassen sich die Einflussfaktoren klarer feststellen, weil nach den Anschlägen Ängste allgemein dominieren und Wirkungen unabhängiger Variablen auf diese Weise nicht mehr präzise festgestellt werden können. Die folgende Tabelle gibt darüber Auskunft, welche Variablen für die Regressionen verwendet wurden und inwiefern die errechneten Faktoren eine reliable Messung darstellen.

| Unabhängige Faktoren(5) |

Persönlichkeits-/ Wertedimension |

Messung |

Bedürfnisebene (Urlaubspräferenzen) |

Messung |

Einstellungsdimension |

Messung |

Abhängige Variablen |

Messung |

Herkunftsland: Deutschland vs. Australien |

Engagement zur Gleichberechtigung |

Indexbildung nach Vorgabe von Schwartz (1992, 1994), zusätzlich Skalenkorrektur wegen individuell unterschiedlicher Antworttendenzen |

Suche nach Vertrautheit, Fremdheit |

Faktoren-analyse: Var: 18,9%, |

negative Einstellung - positive Einstellung |

Indexbildung α = 0, 71 |

||

Geschlecht: Männlich vs. weiblich |

Harmoniebedürftigkeit |

Faktorwerte: Einstel-lungen Einheimische

|

Var: 25,0

Var: 22,5 |

|||||

Alter der Touristen |

Konservatismus |

Strukturierte vs. unstrukturierte Reiseart |

Faktoren-analyse: Var: 17,0%, |

Verschlossenheit gegenüber kulturellen Kontakten |

Faktorenanalyse: Var: 43,9% |

|||

Ausbildungsgrad (keine Matura vs. Matura + Hochschule) |

Hierachie |

Faktorwerte: Sicherheit Region

|

Var: 38,1

Var: 24,5 |

|||||

Familienstand (alleinstehend vs. verheiratet/in Partnerschaft |

Herrschaft |

Kulturelle Verschlossenheit - Offenheit |

Faktoren-analyse: Var: 16,0% |

Faktorwerte: Einstellungen Atmosphäre

|

Var: 26,2

Var: 24,9 |

Ängste auf Reisen |

Faktorenanalyse: Var: 49,24% |

|

Kinder (nein vs. ja) |

Affektive Autonomie |

|||||||

Reiseintensität |

Intellektuelle Autonomie |

|||||||

Fernreiseerfahrung |

Risikobereitschaft |

Indexbildung und Analyse der Mittelwerte α = 0,77 |

Faktorwerte: Problembewusstsein Gesellschaft und Tourismus Problembewusstsein Anschläge |

Var: 46,86% Var. 17,89% |

||||

Reiseform (nicht pauschal vs. pauschal) |

||||||||

Sicherheitsempfinden generell |

Index α = 0,82 |

Tabelle 5: Übersicht über die gemessenen Einflusskräfte und über die abhängigen Variablen (bei Indexbildungen sind die Reliablitätswerte (cronbach α) angegeben, bei Faktorwerten die Varianzaufklärung der einzelnen Faktoren

5.5.1. Einflussfaktoren, die auf geäußerte Ängste (Risikobewusstsein) wirken

| Unabhängige Faktoren |

Werte |

Persönlichkeit |

Bedürfnisebene (Urlaubspräferenzen) |

Einstellungsdimension |

Abhängige Variable Ängste auf Reisen(6) |

Kein Einfluss |

|||||

Konservatismus (beta = 0,27) |

R² korr = 6,5% |

||||

Risikobereitschaft (beta = -0,24) |

R² korr = 5,2% |

||||

Offenheit gegenüber anderer Kultur (beta = -0,26) |

R² korr = 9,9% |

||||

Suche nach Vertrautheit (beta = 0,17) |

|||||

Bewusstsein Terroranschlägen (beta = 0,49) |

R² korr =53,1% |

||||

angenehme, entspannende Atmosphäre (beta = -0,16) |

|||||

Problembewusstsein Gesellschaft / Tourismus (beta = 0,17) |

|||||

Sicherheitsempfinden generell (beta = -0,15) |

|||||

Unsicherheit, Instabilität und Terrorgefahr (beta = 0,15) |

Tabelle 6: Übersicht über beta-Koeffizienten und Effektstärken bezüglich der Variable "Ängste auf Reisen"

Integriert man alle unabhängigen Faktoren in ein multiples lineares Regressionsmodell, so zeigen sich keine signifikanten Effekte auf geäußerte Ängste auf Reisen. Die Fernreiseerfahrung, das Alter, das Geschlecht, die nationale Zugehörigkeit der Touristen und eine Vielzahl anderer demographischer Faktoren (vgl. Tabelle 5) haben keinen Einfluss auf die Beschäftigung mit physischen, psychischen oder destinationsbezogenen Risiken.

Bei den Werthaltungen wirkt nur Konservatismus als signifikanter Prädiktor ein, je wichtiger diese Wertedimension empfunden wird, desto eher bestehen Ängste (beta = 0,27, p< 0,01). Auch die Risikobereitschaft wirkt in ähnlicher Stärke auf geäußerte Befürchtungen ein, wobei risikobereite Menschen weniger Ängste zeigen (beta = -0,24, p<0,01). Während soziodemographische Dimensionen und Faktoren der Persönlichkeit keine oder geringe Wirkungen bedingen, lösen Bedürfnisse und Einstellungen ungleich stärkere Effekte aus. Je offener die Touristen auf die Kultur des Gastlandes zugehen möchten, desto weniger beschäftigen sie sich mit Ängsten (beta = -0,26, p<0,01). Je eher die Reisenden eine vertraute Umgebung im Urlaub bevorzugen (ähnliches Transportwesen und gut entwickelte Infrastruktur), desto eher weisen sie erhöhtes Risikobewusstsein auf (beta = 0,17, p<0,05).

Einstellungen weisen die höchste Erklärungskraft (r² = 53,1%) auf Ängste in vom Terrorismus bedrohten Regionen aus. Es zeigt sich, dass ein hohe subjektive Beschäftigung mit möglichen Anschlägen in Bali sehr stark mit geäußerten Ängsten in Beziehung steht (beta = 0,49, p<0,001). Die anderen Einstellungsfaktoren stellen mittlere Einflussgrößen auf dieser Ebene dar. Je weniger entspannend und angenehm Bali wahrgenommen wird, desto eher werden auch Ängste physischer, psychischer oder destinationsbezogener Art geäußert (beta = -0,16, p<0,05). Je eher man sich mit Problemen der indonesischen Gesellschaft und des Tourismus auseinandersetzt, desto eher besteht auch ein Bewusstsein für Gefahren, die auf die eigene Person abzielen (beta = 0,17, p<0,05). Zusätzlich führt ein negatives Sicherheitsempfinden (in Indonesien, Bali und verglichen mit Zuhause) ebenfalls dazu, mehr Ängste in Bali zu spüren (beta = -0,15,p<0,05). Schließlich prognostiziert auch eine negative Einschätzung der Sicherheitslage in Bali bezüglich terroristischer Attentate und politischer Unruhen auftretende Ängste (beta = 0,15, p<0,05).

Gesamt betrachtet erklären also hauptsächlich destinationsbezogene Faktoren die kognitive Beschäftigung mit Risikobereichen. Einstellungen, die auf die wahrgenommene Sicherheit der Region abzielen, stellen die wesentlichen Prädiktoren dar, wie stark Touristen Ängste fühlen.

5.5.2. Einflussfaktoren, die auf Verhaltensweisen gegenüber Einheimischen wirken

Tabelle 7 demonstriert, dass alle Ebenen zur Erklärung des kulturell offenen bzw. kulturell verschlossenen Verhaltens der Touristen signifikant beitragen. Auf soziodemographischer Ebene zeigt sich ein deutlicher Einfluss des Alters und des Geschlechts. Demzufolge sind ältere Touristen (beta = -0,37, p<0,01) als kulturell offener zu betrachten und Frauen (beta = -0,22, p<0,01) eher am Kulturkontakt mit der einheimischen Bevölkerung interessiert. Immerhin erklären die beiden soziodemographischen Faktoren bereits 15,1% der Varianz touristischer Begegnungsweisen.

Während die Risikobereitschaft nicht mit interkulturellen Verhaltensweisen in Verbindung steht, fließen Wertedimensionen ebenfalls signifikant, aber in leichterer Form (r² = 11,7%) auf diese abhängige Variable ein. Je mehr Engagement zur Gleichberechtigung vorhanden ist (beta = -0,18, sig <0,05), je eher Touristen nach Harmonie (Umweltschutz, Naturverbundenheit, Weltfrieden) streben (beta = -0,19, p<0,05) und je mehr intellektuelle Unabhängigkeit (Freiheit, Kreativität) unter Reisenden vorhanden ist (beta = -0,19, p<0,05), desto eher sind sie aufgeschlossen gegenüber Kontakten mit dem Gastgeberland.

Urlaubsbedürfnisse und Einstellungen sind zusätzlich wesentliche Prädiktoren, wie man den Bereisten gegenübertritt. Bali stellt für europäische und australische Touristen ein exotisches Reiseziel dar, das eine fremde hinduistisch geprägte Kultur repräsentiert. Besteht das Bedürfnis nach Vertrautheit im Urlaub, wird deswegen eher kulturell verschlossen agiert (beta = 0,34, p<0,01). Besteht jedoch der Wunsch nach kulturellen Kontakten und nach Erfahrungen mit der lokalen Bevölkerung, so wird diesem Wunsch auch sehr stark nachgegangen (beta = -0,54, p<0,001).

Je stärker sich der Tourist mit dem Gastgeberland auseinandersetzt und somit ein hohes Problembewusstsein bezüglich der indonesischen Gesellschaft und des balinesischen Tourismus aufweist, desto eher ist er auch bereit, auf die Einheimischen zuzugehen (beta = -0,41, p<0,001). Eine weitere Voraussetzung für die Bereitschaft, mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt zu treten, sind eine wahrgenommene, entspannte und angenehme Atmosphäre (beta = -0,32,p<0,01) und nur gering vorhandene Ängste gegenüber dem bereisten Land (beta = 0,31, p<0,01). Wenn der Eindruck einer hohen Kriminalität und einer modernen Gesellschaft besteht (beta = 0,19, p<0,05), sinkt das Bedürfnis, Interaktionen mit der ansässigen Bevölkerung einzugehen.

| Unabhängige Faktoren |

Werte |

Persönlichkeit |

Bedürfnisebene (Urlaubspräferenzen) |

Einstellungsdimension |

Abhängige Variable: kulturelle Verschlossenheit |

Alter des Befragten |

R² korr = 15,1% |

||||

Geschlecht |

|||||

Harmoniebedürftigkeit |

R² korr = 11,7% |

||||

Intellektuelle Autonomie |

|||||

Engagement zur Gleich-berechtigung (beta = -0,18) |

|||||

- |

- |

||||

Offenheit gegenüber anderer Kultur |

R² korr = 46,2% |

||||

Suche nach Vertrautheit |

|||||

Problembewusstsein Gesellschaft und Tourismus |

R² korr = 44,4% |

||||

Angenehme / entspannende Atmosphäre |

|||||

Ängste auf Reisen |

|||||

Moderne Gesellschaft / hohe Kriminalität |

Tabelle 7: Übersicht über beta-Koeffizienten und Effektstärken bezüglich der Variable "kulturelle Verschlossenheit"

Es wurden also eine Reihe von Einflusskräften auf interkulturelle Begegnungsweisen von Touristen gefunden. Besonders Urlaubsbedürfnisse und Einstellungen prägen die Art des Zugangs zum Gastgeberland. Es muss ein Bedürfnis nach Kontakt bestehen und fremde, neuartige Erfahrungen müssen gewünscht werden (Bedürfnisebene). Zusätzlich muss die richtige Atmosphäre am Urlaubsort gegeben sein (angenehm und entspannend). Es gelingt erst dann dem Reisenden, sich an die fremde Kultur anzupassen, wenn er sich einerseits intensiv mit gesellschaftlichen Problemen der Gesellschaft und des Tourismus auseinandersetzt und andererseits frei von Ängsten und Vorurteilen (hohe Kriminalität) auf die Einheimischen zugeht.

Die beiden Soziologen Hitzler & Reicherts (2003, S. 8) betonen, dass durch terroristische Anschläge die symbolische Ordnung von Gesellschaften ins Wanken gerät und die Erfahrung alltäglicher Normalität, die sich in Verhaltens- und Erwartungssicherheiten niederschlägt, gestört wird. Die polarisierende Konstruktion in Gut und Böse Schemata kann bewirken, dass die vertrauensvolle Verbundenheit innerhalb und zwischen Gesellschaften fragiler und somit eine Kultur des Misstrauens bewirkt wird, die durch Emotionalität und Irrationalität gekennzeichnet ist (vgl. Brockhaus, 2003, S. 357-372). In dieser Studie wurde geprüft, inwiefern sich ein derartiger kultureller Wandel in dominanten Werthaltungen und bei Einstellungen und Verhaltensweisen widerspiegeln könnte. Als Stichprobe wurden 334 Touristen in der vom Terrorismus betroffenen Region Bali ausgewählt.

Entgegen den Erwartungen finden sich keine Unterschiede in den kulturellen Werten zwischen den einzelnen touristischen Herkunftsländern.(7) Allgemein betrachtet kann jedoch vorsichtig eine Erhöhung an Konservatismus-, Hierarchie- und Leistungswerten für Reisende aus Australien, der Schweiz und Deutschland innerhalb der letzten Jahre angenommen werden. Nach Schwartz (1994) repräsentieren diese Werthaltungen kollektivistische Tendenzen (vgl. Schwartz, 1994, pp. 98, 102). Durch die massive Bedrohung durch terroristische Anschläge könnte also eine Bedeutungszunahme von kollektivistischen Werthaltungen im Entstehen sein, die sich in einem verstärkten Sicherheitsdenken und in der Akzeptanz von Autoritäten manifestieren könnte.

Schwerpunktmäßig behandelte die präsentierte Studie Einstellungen und Verhaltensweisen von Touristen in Bali. Weil innerhalb der Untersuchung ein weiterer Terroranschlag verübt wurde, sind Veränderungen, die Images und Urlaubsaktivitäten betreffen, als direkte Folge von Terrorattentaten analysierbar. Es wurde deswegen ein Vergleich der Touristen vor und nach dem Anschlag durchgeführt. Der Vergleich zwischen den beiden Gesamtstichproben ist möglich, weil eine Äquivalenz der beiden Stichproben nach soziodemographischen Daten gegeben ist.

Betrachtet man allgemein das Destinationsimage der Urlauber, so zeigt sich, dass sowohl der Natur- als auch der Kulturraum hervorgehoben werden. Hinduistische Tempel und agrarisch geprägte, tropische Landschaften üben eine große Faszination auf die Touristen aus. Die affektive Beurteilung fällt ebenfalls positiv aus, die Urlaubsatmosphäre wird als angenehm und entspannend, aber auch als aufregend erlebt. Das Bild der Exotik wird jedoch durch den Massentourismus und damit verbundene westliche Einflüsse gestört. Die Atmosphäre erscheint für Reisende vertraut (und deswegen mit anderen Destinationen vergleichbar), eine Überfüllung der Strände wird ebenfalls negativ angemerkt.

Luger (2004) betont, dass bei Fernreisen der zwanglos anmutende Arbeitsalltag, die Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit fasziniert und Bilder von Fremden nach bestehenden Stereotypen ausgerichtet werden (vgl. Luger, 2004, S. 48). Auch in Bali bleiben Images einer authentischen, traditionellen Gesellschaft erhalten, der Fremde wird als arm, freundlich und bescheiden erlebt. Analysen von Bali zeigen tatsächlich, dass es der lokalen Bevölkerung gelingt, die Einflüsse des Ferntourismus weitgehend zu verarbeiten und behutsam in eigene Kulturmuster zu integrieren (vgl. Schimany, 1997, S.177).

Aufgrund des verheerenden Anschlags 2002 wurde jedoch bezüglich der Sicherheit in Bali ein ambivalentes Image aufgebaut. Es wird zwar eine traditionelle Gesellschaft mit niedriger Kriminalität angenommen, politische Instabilität und Terrorismusgefahr blieben in den Köpfen der Touristen präsent. Die Daten zum Risiko- und Problembewusstsein der Touristen deuten ebenfalls auf eine sensibilisierte subjektive Beschäftigung mit möglichen Anschlägen hin, wobei die Wahrscheinlichkeit dafür als äußert gering eingestuft wird.

Die trügerischen Empfindungen von Friedlichkeit wurden durch die albtraumhaften Szenarien des 1. Oktober völlig gestört. Die geäußerten Einstellungen und Aktivitäten der Touristen nach dem Anschlag deuten alle auf extreme Unsicherheitsgefühle hin. Bali wird weitgehend als unsicher, politisch instabil und stark gefährdet für weitere Terrorattentate wahrgenommen. Ängste vor Terroranschlägen und die subjektive Beschäftigung mit weiteren Anschlägen nehmen deutlich zu und prägen den Alltag der Urlauber. Sie lösen eine starke Einschränkung der Aktivitäten aus, wobei das Hotelgelände als Aufenthaltsbereich vor allem am Abend bevorzugt wird. Gemieden werden Spaziergänge am Abend und vor allem Unterhaltungsangebote, die in den Nachtstunden angeboten werden. Die Bereitschaft für Ausflüge bleibt jedoch vorhanden, weil sich die Touristen fernab der Tourismuszentren nicht unsicherer als in den von den Anschlägen betroffenen Orten fühlen. Ein wesentliches Ergebnis der Studie ist, dass die Gefühle von Unbehagen nicht mit einer negativeren Beurteilung der Destination, der Atmosphäre und der lokalen Bevölkerung einhergehen. Es wird sogar in positiver Hinsicht eine ruhigere und authentischere Stimmung auf Bali berichtet als vor den Anschlägen. Die Qualitäten der Insel in natureller und kultureller Hinsicht werden in gleicher Weise betont und die Bereitschaft zum interkulturellen Kontakt bleibt ebenso bestehen.

Eine weitere Zielsetzung der Studie war die Suche nach Prädiktoren für Ängste und kulturelle Begegnungsweisen. Es zeigt sich, dass Ängste unabhängig von soziodemographischen Daten geäußert werden. Dieses Ergebnis ist eine Bestätigung der Studie von Sömnez und Graefe (1998b), die ebenfalls keine signifikanten Effekte von soziodemographischen Daten unter amerikanischen Touristen feststellen konnten (vgl. Sömnez & Graefe, 1998b, p. 133). Bei den Werthaltungen konnten nur Konservatismuswerte zur Aufklärung der Varianz touristischer Ängste beitragen. Die zahlreichen Einflussfaktoren auf der Ebene der Einstellungen zeigen, dass auftretende Ängste in Bali sehr stark mit dem Terrorismusphänomen gekoppelt sind. Befürchtungen physischer, psychischer und destinationsbezogener Art lassen sich fast vollständig darauf zurückführen, ob in Bali ein generelles Unsicherheitsgefühl besteht, ob man sich kognitiv stark mit möglichen Terroranschlägen auseinandersetzt und ob in der Urlaubsregion eine hohe Terrorismusgefahr, Unsicherheit und Instabilität angenommen wird.

In der Studie gelingt es auch, zahlreiche Einflussfaktoren auf interkulturelle Begegnungsweisen der Touristen herauszustreichen. Frauen sind, wie in weiteren Studien (z.B. Luger, 2002; Aschauer, 2003) häufig demonstriert, an kulturellen Lebensbedingungen und Kontakten interessierter als Männer. In dieser Studie fand sich zusätzlich das Ergebnis, dass auch ältere Reisende eher nach kulturellen Kontakten suchen und verschiedene Werthaltungen (wie Gleichberechtigung, Harmoniestreben und intellektuelle Autonomie) einen positiven Zugang zur bereisten Kultur ermöglichen.

Die Bedingungen, die zu mehr kultureller Offenheit führen, sind durch diese Untersuchung klar herausgestrichen worden. Auf der Bedürfnisebene sind dies die Bereitschaft zu neuen und fremden Erfahrungen und der Wunsch nach interkulturellen Kontakten. Auf der Einstellungsebene müssen mehrere Voraussetzungen bei Reisenden gegeben sein, die interkulturelle Kontakte begünstigen. Es muss bei Touristen eine Sensibilisierung für kritische Themen der ansässigen Gesellschaft und des Tourismus vorhanden sein, die Atmosphäre vor Ort muss als angenehm und entspannend erlebt werden und es dürfen wenig Ängste, insbesondere vor kriminellen Handlungen geäußert werden.

Ein äußerst positives Ergebnis ist, dass die Bereitschaft, auf die Einheimischen zuzugehen, durch auftretende Terroranschläge nicht abnimmt. Die lokale Bevölkerung wird somit, zumindest in Bali, nicht für die Anschläge zur Verantwortung gezogen, sie bekommt von den Touristen die Rolle des Opfers zugesprochen. Dies zeigt sich auch in einer leicht erhöhten Bereitschaft, durch den Kauf von Souvenirs den Einheimischen in Krisenzeiten Unterstützung zu geben und Solidarität zu demonstrieren.

Die Ergebnisse zu den psychologischen Effekten weisen darauf hin, dass die Einschüchterungstaktik der Terroristen bei Touristen sukzessive weniger Früchte trägt. Touristen gewöhnen sich zunehmend an diese neuen Risiken, die auch nicht mehr auf bestimmte touristische Regionen begrenzt werden können wie aktuelle Attentate in Ägypten, London, Indien und Jordanien zeigen. Anschläge wirken sich zwar auf das Sicherheitsempfinden und auf Urlaubsaktivitäten massiv aus und führen über längere Zeiträume weiterhin zu massiven Tourismusrückgängen. Images bezüglich der betroffenen Region und Verhaltensweisen gegenüber der lokalen Bevölkerung ändern sich jedoch wenig. Für Bali deuten diese Ergebnisse und auch bisher verfügbare statistische Daten klar darauf hin, dass sich der Tourismus bedeutend schneller als 2002 wieder erholen dürfte.

© Wolfgang Aschauer (Universität Salzburg)

ANMERKUNGEN

(1) Cohen (1972) entwickelte den Typus des organisierten Massentouristen, des individuellen Massentouristen, des Entdeckers und des Drifters. Während sich die ersten beiden Typen eher auf massentouristischen Routen individuell oder organisiert bewegen, suchen die letzteren neue Erfahrungen abseits von touristischen Räumen (vgl. Steinbach, 2003, S. 95).